La direzione emotiva.

Ovvero il valore delle emozioni.

L’Homo Sapiens è pieno di emozioni, è un fatto biologico, determinato dal codice genetico, che lascia poi all’interazione tra individuo (maturazione dell’organismo) e ambiente (sollecitazioni del contesto) il come, quando e quanto tale fatto debba realizzarsi. Sin dalla nascita proviamo emozioni, chi più chi meno, e del resto la stessa nascita presuppone che due persone abbiano provato emozioni tra loro. Proviamo emozioni sempre: quando diamo il peggio di noi, così da non sembrare più tanto Sapiens, quando diamo il meglio che possiamo, meritando appieno il titolo di Homo.

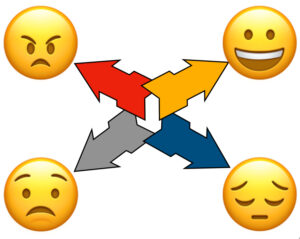

Le emozioni ci orientano nel mare delle relazioni e degli incontri che viviamo ogni giorno per garantirci il benessere o addirittura la sopravvivenza, sia quando la vita in gioco è quella biologica, fatta di tessuti e funzioni da preservare, che quella psicologica, fatta di esperienze, ambizioni e rapporti umani da coltivare. In entrambi i casi le emozioni ci aiutano a reagire in fretta, per facilitare la vita. Così come ingerendo un cibo ne avvertiamo il sapore e valutiamo in fretta la bontà o la pericolosità, proseguendo a masticarlo o sputandolo, allo stesso modo appena entriamo in relazione con qualcosa o qualcuno abbiano una reazione emotiva, ovvero avvertiamo il valore che ha per noi (positivo o negativo per la sopravvivenza) e quindi reagiamo intraprendendo spontaneamente la direzione idonea (avvicinarsi o allontanarsi). Dall’incrocio di queste due dimensioni fondamentali, valutazione (positiva/negativa) e direzione (avvicinarsi/allontanarsi), emergono le quattro emozioni fondamentali, dalle quali scaturiscono nel corso dello sviluppo tutte le altre, così come dai pochi colori di base, mescolando bene emergono infinite tonalità e sfumature di colori.

Piano cartesiano delle emozioni

Se riteniamo un’esperienza positiva, se ci fa bene, allora spontaneamente tendiamo ad essa, che sia una persona, un oggetto o un pensiero, per goderne e prolungare l’incontro: questa è la gioia, che spinge a unirsi, condividere, facilitare la vita. Ma se per motivi vari dobbiamo invece allontanarcene, separarci, terminare l’incontro con cosa o chi per noi è vitale, nutriente, ecco che la tristezza ce lo segnala in un attimo e per molto tempo ancora: è la perdita, che sprona a proteggere e conservare ciò che è importante. Sia gioia che tristezza ci informano dunque sull’importanza positiva che una cosa, persona, pensiero o situazione ha per il nostro benessere, e facilitano l’apprendimento e la memorizzazione di tutto ciò.

Ma se invece qualcosa ci minaccia? Se qualcosa o qualcuno è pericoloso per l’idea cha abbiamo di noi stessi o per la nostra vita biologica, che fare? Beh se appare troppo forte rispetto alle nostre capacità, conviene scappare, evitare, allontanarsi per proteggersi, ed ecco che la paura, con la sua scarica di adrenalina ed il cuore che accelera ci aiuta a correre via veloci, fuggire per salvare la vita. Invece se riteniamo di poterlo affrontare e sconfiggere, allora la rabbia ci dona la forza e la determinazione per combattere e “annientare” la minaccia, affrontare per affermare la nostra visione delle cose o la nostra vita. Che sia quindi la tigre che ci vuole mangiare o la persona che ci crea problemi, la paura e la rabbia ci guidano nel gestire il pericolo e nel valutare cosa fare, e ci aiutano a ricordarlo bene per le future evenienze.

Ogni emozione quindi ci segnala in maniera intuitiva, pre-verbale e pre-riflessiva il valore che diamo all’esperienza in atto (cos’è, com’è, che fare), e lo comunica anche agli altri membri della specie, così che possano interagire meglio con noi, in base a quello che stiamo provando. Ogni emozione inoltre sollecita a catena nell’altro le sue reazioni emotive. Anzi, limitatamente a quella parte di mondo emotivo che condividiamo con le altre specie, lo segnala pure a quegli animali che possono decifrare le nostre reazioni emotive. Le emozioni quindi comunicano agli altri, oltre che a noi stessi, chi siamo, come stiamo e la direzione che intraprendiamo.

Le emozioni si stratificano e creano una “storia” dentro di noi. Così come il nostro corredo genetico è infatti la sintesi di millenni di evoluzione, e quindi in una singola vita ne racchiude migliaia di migliaia di precedenti, allo stesso modo la reazione emotiva di un momento è la sintesi di tutte le esperienze emotive che abbiamo compiuto nella nostra personale esistenza e condensa in un attimo tutto ciò che abbiamo vissuto, agito o subito, tutto ciò che sappiamo, che abbiamo imparato e in cui crediamo.

In quale modo poi le emozioni prendono forma da persona a persona, come e se si sviluppano in maniera sana e adeguata, quanto sono visibili o meno, quanto si è in grado di riconoscerle e capirle, quanto di modularle ed usarle in maniera complessa e articolata… questo non è dovuto ai cromosomi (se non in rari casi) ma alla vita che viviamo e all’interazione con le persone che incontriamo, soprattutto nell’età dello sviluppo. Questa è la parte che il nostro codice genetico lascia decisamente all’ambiente, che per l’Homo Sapiens è sia fisico che sociale, è la vita vissuta, con le persone e le situazioni incontrate. Ma questa è un’altra questione, da approfondire altrove magari, é il discorso sullo sviluppo emotivo.

Per il momento ci basti sapere e ricordare che ogni volta che proviamo un’emozione rispetto a qualcuno o qualcosa fuori (eventi, persone, interazioni) o dentro (pensieri, fantasie, sensazioni, ricordi, ecc.) di noi, gli stiamo attribuendo un determinato valore personale, soggettivo ed importante. Le emozioni ci immettono così nella direzione che spontaneamente sentiamo di assumere, e per questo motivo vanno ascoltate e comprese.

Se poi la direzione intrapresa spontaneamente sia o meno veramente la migliore per noi, in un dato momento, ovvero la più vantaggiosa, bisogna fare ricorso ad un’altra risorsa che l’evoluzione ci ha offerto, la capacità di ragionare, di analizzare e riflettere, anche sulle proprie emozioni, e valutare se inibirle, seguirle, aumentarle o “trasformarle”. Ma anche questo è un altro discorso, quello sul pensiero che da forza al nostro agire e sulla capacità di modulare le emozioni, invece che scaricarle in presa diretta.

Il sapere emotivo ha bisogno della ragione per funzionare meglio ed essere veramente al servizio della vita, così come il sapere razionale ha bisogno delle emozioni per essere concreto, restare umano e condurre alla soddisfazione dei nostri bisogni e aspirazioni.

Per concludere con un motto che ci riporti, così come in apertura, alla nostra appartenenza di specie, potremmo dire che la parte Sapiens del nostro essere Homo è molto più emotiva, quindi, di quel che comunemente riteniamo.

La Rabbia (Video – La Rabbia e Articolo)

La Tristezza

La Paura

La Gioia

L’attuale emergenza legata al Coronavirus ci costringe ad una strana clausura, in contatto digitale con tutti, se vogliamo, ma distanti da tutte le nostre abitudini. Passato l’ineludibile stupore iniziale siamo adesso immersi in un osservatorio unico e per certi versi privilegiato sulle nostre abitudini. Le cose importanti che quotidianamente diamo per scontate adesso ci mancano e la loro assenza, sebbene possa provocar danni, potrebbe anche spingerci a riflettere con maggiore acutezza. La così tanto ovvia quotidianità, quasi mai oggetto di riflessione, adesso, da assente, esige di essere compresa.

L’attuale emergenza legata al Coronavirus ci costringe ad una strana clausura, in contatto digitale con tutti, se vogliamo, ma distanti da tutte le nostre abitudini. Passato l’ineludibile stupore iniziale siamo adesso immersi in un osservatorio unico e per certi versi privilegiato sulle nostre abitudini. Le cose importanti che quotidianamente diamo per scontate adesso ci mancano e la loro assenza, sebbene possa provocar danni, potrebbe anche spingerci a riflettere con maggiore acutezza. La così tanto ovvia quotidianità, quasi mai oggetto di riflessione, adesso, da assente, esige di essere compresa.

Chi nasce tondo non muore quadrato, si dice, ed è vero. Ma costruitemi un cerchio perfetto, di qualsiasi materiale, e prendete ad usarlo in qualsiasi modo vogliate: nel tempo, proprio perché usato, esso modificherà necessariamente la sua forma e dove non c’era nessun lato vedremo comparire degli allungamenti della curva che somigliano ad un lato. E se costruite un quadrato, seppur di granito, a furia di tirarlo, spingerlo e maneggiarlo, vedrete nel tempo gli angoli smussarsi e quei sicuri lati dritti e spianati incresparsi e cominciare ad onduleggiare incerti.

Chi nasce tondo non muore quadrato, si dice, ed è vero. Ma costruitemi un cerchio perfetto, di qualsiasi materiale, e prendete ad usarlo in qualsiasi modo vogliate: nel tempo, proprio perché usato, esso modificherà necessariamente la sua forma e dove non c’era nessun lato vedremo comparire degli allungamenti della curva che somigliano ad un lato. E se costruite un quadrato, seppur di granito, a furia di tirarlo, spingerlo e maneggiarlo, vedrete nel tempo gli angoli smussarsi e quei sicuri lati dritti e spianati incresparsi e cominciare ad onduleggiare incerti. Non possiamo quindi non cambiare, dicevo, la vita ci cambia comunque. Noi possiamo però decidere quale ruolo darci, tronco alla deriva o ammiraglia in cerca di nuove frontiere. Se impariamo quindi a modificare il nostro modo di essere e di fare diveniamo noi stessi di fatto “diversi”, cambiamo nella direzione desiderata, acquisendo nuove abilità e imparando a fare scelte diverse. Cambia il modo di sentire, di pensare, di stare in relazione, si evolvono i bisogni, si acuiscono le capacità. Da scelte differenti, poi, supportati da nuove abilità, discendono situazioni esterne ed interne diverse, e se la direzione è quella giusta, migliora la nostra condizione. Cambiando noi, in sostanza, dopo poco cambierà anche il mondo esterno, o almeno parte di quello con cui intratteniamo relazioni, proprio perché iniziamo a comportarci in maniera differente. Partiti allora da una domanda, espressione dei dubbi circa i cambiamenti possibili, scoraggiati magari dalle avversità, ci ritroviamo infine a saltare in un mondo diverso, migliore, più adatto ai nostri bisogni e ai nostri modi di essere.

Non possiamo quindi non cambiare, dicevo, la vita ci cambia comunque. Noi possiamo però decidere quale ruolo darci, tronco alla deriva o ammiraglia in cerca di nuove frontiere. Se impariamo quindi a modificare il nostro modo di essere e di fare diveniamo noi stessi di fatto “diversi”, cambiamo nella direzione desiderata, acquisendo nuove abilità e imparando a fare scelte diverse. Cambia il modo di sentire, di pensare, di stare in relazione, si evolvono i bisogni, si acuiscono le capacità. Da scelte differenti, poi, supportati da nuove abilità, discendono situazioni esterne ed interne diverse, e se la direzione è quella giusta, migliora la nostra condizione. Cambiando noi, in sostanza, dopo poco cambierà anche il mondo esterno, o almeno parte di quello con cui intratteniamo relazioni, proprio perché iniziamo a comportarci in maniera differente. Partiti allora da una domanda, espressione dei dubbi circa i cambiamenti possibili, scoraggiati magari dalle avversità, ci ritroviamo infine a saltare in un mondo diverso, migliore, più adatto ai nostri bisogni e ai nostri modi di essere.